運動連鎖とは?

運動連鎖とは姿勢や動作の分析、エクササイズを処方する上でよく用いられる概念です。

最近では筋膜リリースやファシアなどで全身のつながりを説明する時にも使われたりしますが、主には姿勢分析・動作分析を主体とする現代理学療法で発展してきた分野です。

運動連鎖を考慮に入れることで運動時のパフォーマンスがアップしたり、身体の動作を効率化しようという考え方の上に成り立っています。

しかし、実は、運動連鎖はパフォーマンスアップのために必要な理解とお悩みの改善のために必要な理解が全く異なります。

2種類の運動連鎖〜kinetic chainとkinematic chain〜

運動連鎖は大きく分けて2つの概念に分類できます。

一つ目はエクササイズや運動処方を行う際に必要になっている概念で、“kinetic chain”と呼ばれるものです。

kinetic chainはトレーニングやリハビリプログラムに活用されています。

そして、もう一つの概念が運動処方だけでなく、治療を行う際に必要になってくる概念であるkinematic chainという概念です。

こちらの概念は、私のように鍼灸師や整体師など、施術で身体のケアに関わる立場の人間が活用しています。

また、脳卒中後のリハビリや装具作りでも必要になる考え方なので、理学療法士さんや作業療法士さんなども活用しています。

kinetic chainの考え方

私たちの身体は、腕や足など一つの部位だけが単独で動いているわけではありません。身体は、動くときには複数の関節や筋肉が連動して働く仕組みになっており、これを「運動連鎖(キネティックチェーン)」と呼びます。

この考え方は、スポーツ選手のパフォーマンスを最大限に引き出すためのトレーニングや、身体の動きを効率的に整えるリハビリなどでも重要視されています。

kinetic chainにはさらに2つのタイプがあります

kinetic chainの運動連鎖には、大きく分けて2つのタイプがあります。

1. オープン・キネティックチェーン(OKC:開放運動連鎖)

腕や脚の末端(先のほう)が自由に動く状態で行う運動です。

たとえば、

- 椅子に座った状態で脚をまっすぐ伸ばす運動(レッグエクステンション)

- 仰向けでダンベルを持ち、腕だけを動かす運動

などがOKCにあたります。

OKCのメリット

- 鍛えたい筋肉をピンポイントで刺激できます

- 自重(体重)を使わないため、負荷を軽く設定しやすく、リハビリ初期にも適しています

OKCのデメリット

- 動かす部位が限られるため、全身のトレーニングには不向き

- 実際の動作(歩行やスポーツ動作)とは少し違う

2. クローズド・キネティックチェーン(CKC:閉鎖運動連鎖)

腕や脚の末端が床や壁などで固定されている状態で行う運動です。

たとえば、

- スクワット(足が地面についたまま)

- 腕立て伏せ(手が床についている)

などがCKCにあたります。

CKCのメリット

- 多くの筋肉や関節を同時に使うことで、効率的な全身トレーニングが可能です

- 日常生活やスポーツに近い動きで鍛えられます

- 姿勢を維持する力(体幹の安定性)も一緒に養えます

CKCのデメリット

- 正しいフォームが必要で、間違ったやり方では効果が出にくく、ケガのリスクも

- ケガの直後など、痛みのある部位に負荷をかけられない場合は不向き

まとめ:目的に合わせた使い分けが大切

OKCもCKCも、それぞれにメリットとデメリットがあります。

- リハビリの初期や筋肉を個別に鍛えたいときにはOKC

- スポーツの動きに近いトレーニングや全身の筋力アップにはCKC

というように、状態や目的に応じてうまく使い分けていくことが大切です。

Kinematic Chainの考え方

先ほどは「キネティックチェーン(Kinetic Chain)」という、主にスポーツやトレーニングの世界で使われる運動連鎖の考え方をご紹介しました。

ここからは、リハビリや治療の現場でよく使われる、もう一つの「キネマティックチェーン(Kinematic Chain)」という考え方についてご説明します。

この理論は、特に病院やリハビリ施設で理学療法士(PT)さんが施術を行う際によく用いられており、骨格の動きや関節のつながり方を丁寧に観察して治療に活かすものです。

キネマティックチェーンの基本原則

この考え方には、2つの大きな原則があります。

- 動きや姿勢の変化は、隣り合う関節を順番に伝わっていく(飛び越えて伝わることはない)

- 最初に動き始めた部分から離れるほど、その影響は徐々に小さくなる

たとえば、「股関節の動きがそのまま背骨に伝わる」ということはありません。

股関節が動けば、まず骨盤に影響を与え、それが背骨へと伝わっていく──というふうに、動きは必ず“隣接する関節”を通って波及していくのです。

イメージとしては、「伝言ゲーム」に近いかもしれません。最初の人(起点の関節)の発言は、隣の人(隣接関節)へ伝わり、さらに次へ…と繰り返すうちに、内容は少しずつ変化し、最後の人(遠くの関節)に届く頃には影響が薄れている。

身体の中でも、まさにそれと同じような“連鎖”が起こります。

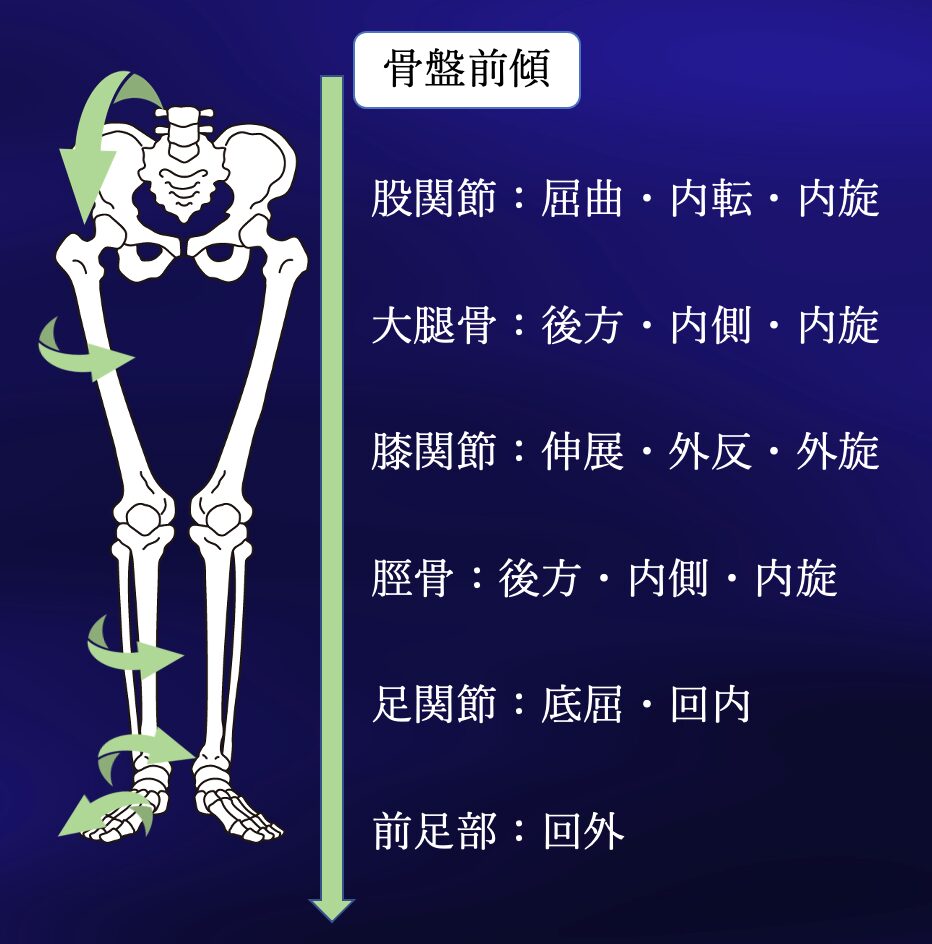

骨盤を起点とした「下降性運動連鎖」の例

たとえば、骨盤の前傾(前に傾く動き)を起点にした場合、以下のような連鎖が起こります:

- 骨盤が前傾すると → 股関節は屈曲・内転・内旋

- 股関節が内にねじれることで → 大腿骨(太ももの骨)は後方・内側へ移動

- 大腿骨の位置が変わることで → 膝関節は伸展・外反・外旋

- 膝関節が変化すると → 脛(すねの骨)は後方・内側に入り込み内旋

- 脛骨の影響で → 足首は底屈(つま先が下がる)・回内(内側に倒れる)

- 足関節が回内すると → 地面に接する前足部(足の先端)は回外する

このように、骨盤から始まった一つの動きが、脚の末端に向かって順番に連鎖していくのが特徴です。

この一連の流れを「下降性運動連鎖」と呼びます。

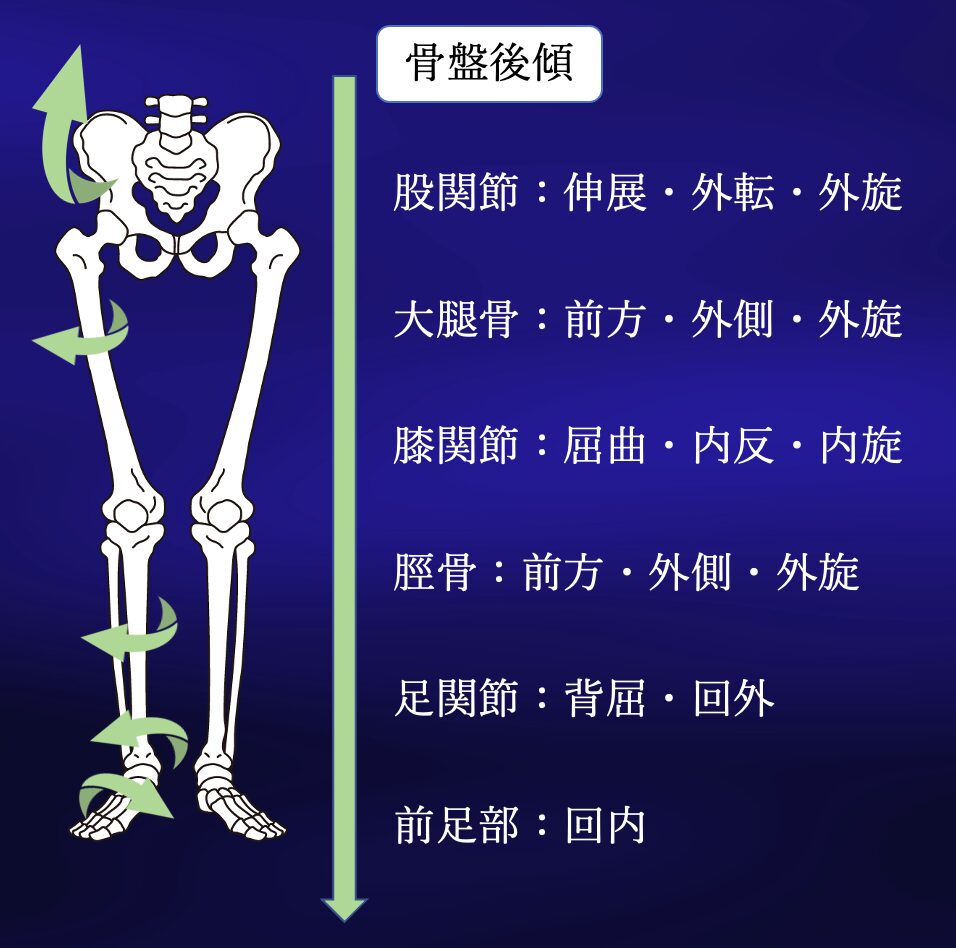

逆に、骨盤が後傾(後ろに傾く)した場合には、以下のような動きが波及していきます:

- 股関節:伸展・外転・外旋

- 大腿骨:前方・外側・外旋

- 膝関節:屈曲・内反・内旋

- 脛骨:前方・外側・外旋

- 足関節:背屈(つま先が上がる)・回外(外側に倒れる)

- 前足部:回内

これもまた、骨盤から下肢へと順番に影響が伝わっていく「下降性運動連鎖」です。

この考え方が活きる場面

このキネマティックチェーンの考え方は、以下のようなケースで特に活用されます:

- 装具(補助具)を作るとき

- 足底板(インソール)を使った治療

- 手術後のリハビリ

- 脳卒中後のリハビリ など

骨格の動きやアライメント(姿勢の整い方)を整えることを目的としたリハビリでは、この理論がとても大切にされています。

“痛みの治療”には別の視点も必要です

一方で、痛みの治療においては、「骨」だけに注目したこの考え方だけでは改善が難しいケースもあります。

実際、リハビリ論文でも回復期では効果を発揮するこの考え方も、腰痛や関節痛においては思うような結果が出ず、効果が不十分だったという報告もあります。

ここまでの話は、“骨の動きの連鎖”だけに注目した概念で、“身体の動きのつながり”に目を向けた方法ではないからです。

動きのつながりから“痛みの原因”を探る

身体は骨だけでできているわけではありません。

骨・筋肉・軟骨や靭帯などの軟部組織、皮膚や血管など、あらゆる組織で構成されています。

そして、運動連鎖は骨同士だけで起きるものではなく、骨と軟部組織、軟部組織と筋肉、筋肉と皮膚など、隣り合う組織同士でつながり、支え合って全体を形成しています。

これら全ての組織を考慮に入れて身体全体を理解しなければ、痛みの治療で生きてくることはありません。

たとえば、腰の痛みを訴える患者さんが来院されたとき、

私たちは「腰そのものだけを見るのではなく、なぜそこに負担がかかっているのか?」を深掘りしていきます。

- 腰に負担をかけている筋肉や関節はどこか?

- 本来スムーズに連動すべき動きが、どこで滞っているのか?

こういった視点で筋肉・関節の動きの“連携”に着目しながら、痛みの原因を徹底的に洗い出すことが、kinematic chainを本当に理解したと言えるのかもしれません。

このように、身体の構造や動き方には様々な視点があります。

「骨を中心に見る視点」「筋肉や動作のつながりから見る視点」──どちらも大切ですが、痛みの治療には、“今ここで何が起きているか”にフォーカスした個別の見立てが必要です。

運動連鎖、少しはイメージができたでしょうか?

福岡市西区の整体治療

おるきの整体

〒819-0168

福岡県福岡市西区今宿駅前1−3−28

今宿ホワイトマンション105

今宿駅から徒歩2分

ご予約・お問い合わせは

※最終受付は18:30

休診日:日・祝